Quelques éléments de l'étude du système hydraulique d'Alexandrie

du IVème siècle av.J.-C.au XIXème siècle après J.-C.

Isabelle Hairy

Tout comme Istanbul, la ville d'Alexandrie s'est développée sur un ensemble de " citernes ", artifices de stockage propre surtout aux pays méditerranéens. Ces citernes ont permis l'existence même de la ville et ont conditionné sa démographie de sa fondation jusqu'à l'aube du XXe siècle.

L'approvisionnement en eau, qui a toujours représenté le souci majeur lors de l'installation d'une ville, a certainement eu une place considérable dans la construction de la ville d'Alexandrie et lors de ses aménagements ultérieurs.

Alexandrie a été édifiée sur une enclave entre la mer Méditerranée et le lac Mariout. L'emplacement étant dépourvu d'eau douce directement accessible, de type source ou rivière, il a fallu apporter l'eau jusqu'à la future Alexandrie. Le creusement du canal ou khalig, partant de la branche canopique du Nil à Schedia, point d'origine du captage, et courant sur environ vingt-sept kilomètres jusqu'à Alexandrie, témoigne, dès la création de la ville, de la volonté des aménageurs d'assurer un arrivage régulier de l'eau en vue d'un développement croissant des besoins domestiques, artisanaux et agricoles exigeant des quantités d'eau considérables. C'est la preuve que la ville a été pensée, dès le départ, sur un plan d'expansion remarquable.

|

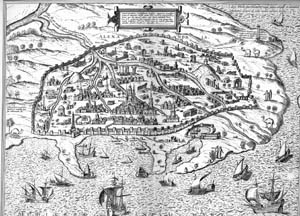

Cette carte de Jansson (1619)

montre la dérivation du Nil alimentant en eau la ville d'Alexandrie

- Archives CEA - © CEA

|

En effet, à l'époque hellénistique, Alexandrie est une des plus grande ville du monde méditerranéen. En l'an 60 av. J.-C., Diodore estime la population de la ville à 300.000 citoyens libres, ce qui permet de spéculer sur une population totale d'environ un demi-million d'âmes. On conçoit alors l'importance de ce canal, importance attestée par les nombreux curages et réparations dont il a fait l'objet aux époques ptolémaïque, romaine et arabe. Si la croissance de la ville est directement liée à celui-ci, la ville va ensuite vivre son déclin en même temps que le canal s'ensable et se comble.