|

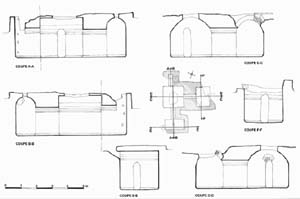

Type I - Citerne El-Derdar

levé de l'ingénieur alexandrin A. Kamil, 1896 Archives CEA - © CEA |

Elle est actuellement située sous la rue, à côté du tombeau de Sidi Abu el-Derdar. Au XIXe siècle, cette citerne se trouvait dans un jardin entouré de trois tombeaux, dont celui d'Abu el-Derdar. Le fond de la citerne se trouve à un peu plus de 8 m du niveau du sol du XIXe siècle. Cette citerne a fonctionné avec au moins deux niveaux de sol différents, que l'on remarque grâce au décrochement indiqué dans la coupe.